Milan Obid, Klagenfurt

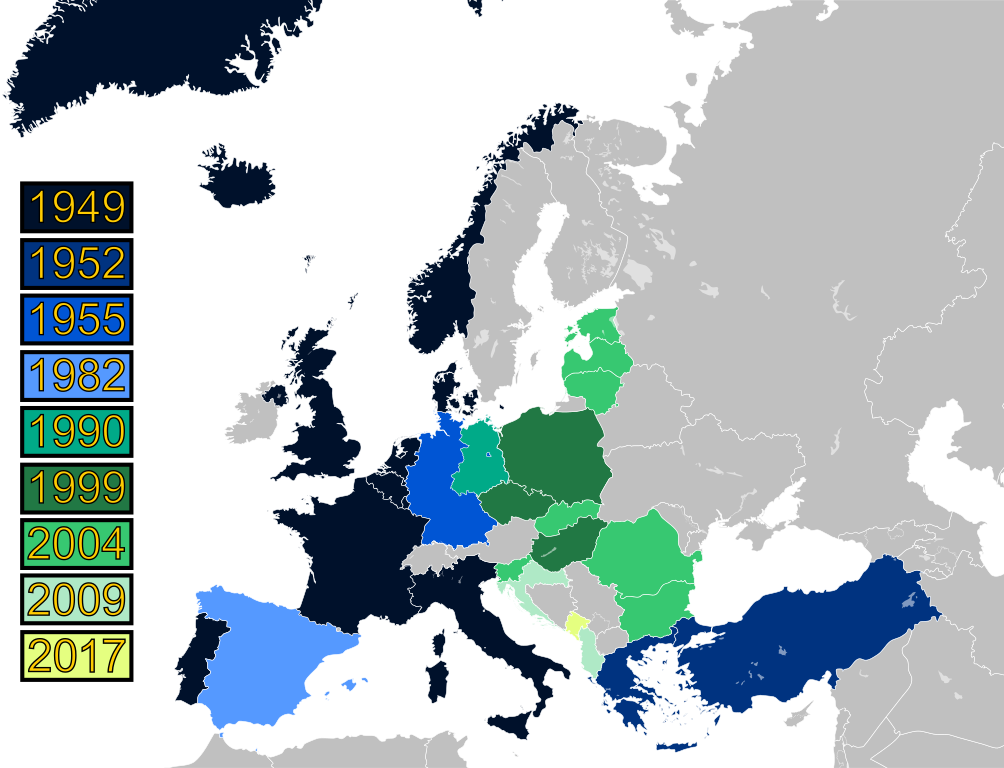

[Bild: Friedensprojekt? Nato- und EU-Osterweiterung Hand in Hand gegen Russland]

Die Sorgenfalten der Europäisten unter den „progressiven“ Intellektuellen werden tiefer. Sie sehen ihr „Friedensprojekt“ von Neoliberalen gekapert und von rechten wie linken Nationalisten attackiert.

Es ist zum Verzweifeln. Da bietet sich die historisch einmalige Gelegenheit, auf den Trümmern zweier Weltkriege und der darauf folgenden Blockkonfrontation ein europäisches Friedensreich zu schaffen und dann stellen sich dieser schönen Idee die kurzsichtigen Interessen von nationalistischen Kleinkrämern, gierigen Kapitalisten, tagespolitisch beschränkten Provinzpolitikern und der unwissenden Masse entgegen. Da große Ideen bekanntlich an den Leuten zu scheitern pflegen, empfiehlt es sich neue Wege zu beschreiten. „Wir müssen dieses letzte Tabu der aufgeklärten Gesellschaften brechen, dass unsere Demokratie ein heiliges Gut ist„, so der europabewegte österreichische Schriftsteller Robert Menasse bereits im Jahr 2012 in „Der Europäische Landbote. Die Wut der Bürger und der Friede Europas“, einem seiner zahllosen Lobgesänge auf die Europäischen Union.

Engagierte Literatur muss belohnt werden, l‘art pour l‘art war gestern. Und so streicht einer, der dazu rät „die Demokratie erst einmal zu vergessen, ihre Institutionen abzuschaffen“ – selbstverständlich dialektisch ganz im Sinne der späteren Entstehung einer wahren, weil nicht nationalstaatlich begrenzten Demokratie – einen Preis nach dem anderen ein. Öffentliche Intellektuelle wie Menasse gefallen sich in der Rolle von Visionären und jenen muss ein Denken jenseits der Grenzen des normal Zulässigen auch mal erlaubt sein, Zitatfälschung und das willkürliche Zurechtrücken historischer Begebenheiten inklusive. Es wäre aber auch zu schön gewesen, hätte der erste Präsident der Europäischen Kommission, Walter Hallstein, seine Antrittsrede 1958 tatsächlich in Auschwitz gehalten! Dass dies nicht der Wahrheit entspricht, hätte sich Menasse denken können. Doch ist er scheinbar vom unter österreichischen Intellektuellen beliebten aber historisch haltlosen Motiv des vorbildhaft antifaschistischen Nachkriegs-Westdeutschlands derart geblendet, dass er selbst die unglaubwürdigsten Anekdoten über Politiker der BRD ungeprüft mehrfach nacherzählt und als historische Wahrheit ausgibt, treffen diese nur den Nerv der politisch korrekten Befindlichkeiten von sich und seinesgleichen. Was nun, wenn sich herausstellt, dass (nicht bloß) die rührende Geschichte über die Rede von Auschwitz frei erfunden war? Dann hat die Wahrheit eben Pech gehabt! Ein Menasse spricht im Namen der übergeordneten Wahrheit, und diese lautet eben, dass der Nationalstaat den Weg nach Auschwitz bereitete. Folglich: „Die Abschaffung der Nation ist die europäische Idee!“ Ende der Debatte. Und doch bewegt eine Frage das ihm sonst so wohlgesonnene Feuilleton: „Ja darf er denn das?“ Aus dem Springer-Blatt „Welt“ lässt Menasse ausrichten: „Was kümmert mich das Wörtliche, wenn es mir um den Sinn geht?“, was wiederum als ein Hinweis auf die Qualität seiner Schriftstellerei dienlich sein kann.

„Wer als erster Auschwitz sagt, hat gewonnen“ brachte einst ein deutscher Satiriker den Opportunismus so manchen „antifaschistischen“ Debattenstils auf den Punkt. Menasse hat diese schäbige Instrumentalisierung des Völkermordes nicht erfunden, sondern nur die neueste schmutzige Episode dazu geliefert. Wer nun erwartet, die sonst recht schnell empörten Wächter des Erbes der Opfer des Holocaust würden auch diesmal öffentlich protestieren, hat die Funktion der hegemonialen Gedenkkultur der Gegenwart missverstanden. Der faschistische Völkermord hat als ein obszönes Volksfest dargestellt zu werden, was eine Politik der Massen für immer desavouieren soll. Nicht zufällig ist das Demokratieverständnis der Europabewegten in der vorgeblichen Abgrenzung zum Populismus begründet, womit in Wahrheit freilich eine Absage an die Anliegen breiter Bevölkerungsschichten gemeint ist.

Das wirkungsvollste Instrument in den Händen europatümelnder Intellektueller ist nun mal ihre Rede vom Frieden, den sie auf Gedeih und Verderb mit dem Los der Europäischen Union verknüpft wissen wollen. „Europa oder Barbarei“ ließe sich Rosa Luxemburgs Diktum über die Alternativlosigkeit einer sozialistischen Gesellschaftsordnung im Sinne der „progressiven“ Europafreunde umschreiben. Ein friedliches, soziales, demokratisches und solidarisches Europa soll es werden. Weil aber die Wirklichkeit dem so gar nicht ähnlich sieht, werden Klagelieder angestimmt. Im „Alpen-Adria Manifest“, einem vom ehemaligen Universitätsprofessor Werner Wintersteiner redaktionell verantworteten Appell von offenbar um die Zukunft des Kontinents besorgten Intellektuellen aus der so genannten Region Alpe-Adria, heißt es etwa: „Die Logik des maximalen Profits droht aus einer ökonomischen Doktrin zu einem generellen Prinzip der menschlichen Beziehungen zu werden. Eine Kultur des Misstrauens und der Rivalität, der Neidgenossenschaft und des kleinlichen Vorteils macht sich breit“. Das Vokabel „Neidgenossenschaft“ kennt man als einen Kampfbegriff jener, die selbst gegen bescheidenste Umverteilungsversuche nach unten Sturm laufen, aber es stimmt eben auch im Allgemeinen mit der Gefühls- und Erfahrungswelt sozial privilegierter Schichten überein. Schon die naive Verwendung dieses Propaganda-Vokabels spricht Bände darüber, wie wenig die Autoren ihre eigene soziale Position in der Gesellschaft reflektieren. Da es sich um ein Manifest handeln soll, haben sie aber selbstverständlich auch eine Lösung für die unhaltbaren Zustände parat: „Transnationale Formen der Demokratie zur Eindämmung der entfesselten Märkte“. Der Begriff „transnational“ kommt im Appell satte zwölfmal vor. Wenig überraschend, ist doch alles in Verbindung mit dem Präfix „trans“ eine dem Zeitgeist entsprechende akademische Modeerscheinung. „[N]ational kann weder die Demokratie gerettet noch der Kapitalismus zivilisiert werden; dazu muss die Demokratie transnational als politische Gegenmacht zum Markt konstituiert werden“, wird der Schweizer Sozialdemokrat und EU-Aktivist Andreas Gross zitiert. Ob er deshalb wie Menasse vorschlägt, die überholten demokratischen Institutionen des Nationalstaats lieber gleich ganz abzuschaffen, bleibt der Vorstellungskraft des Lesers überlassen.

Die Verfasser des Manifests sind angetreten um die „mutwillige Zerstörung dessen, was vom Friedensprojekt Europa übergeblieben ist“ aufzuhalten. Denn „starke Gegenkräfte“ stellen sich der „demokratischen Vereinigung von ganz Europa“ entgegen. Das können nur die Handlanger von Hass und Zwietracht oder bestenfalls alten politischen Projekten nachhängende Ignoranten sein. Die Entstehungs-Geschichte der Europäischen Union wird als die Verwirklichung einer Utopie von Frieden und Wohlstand umgeschrieben. Verblüffend, wie unverfroren sich links wähnende Europäisten verdrängen, dass sie selbst diese hehren Ideale der EU und ihrer Vorläufer erst recht spät anzuerkennen wussten. Die Grünen sind dafür das Musterbeispiel. Waren sie einst noch gegen den EU-Beitritt Österreichs, tummeln sich dort heute die bedingungslosesten Europäerinnen. Und so wimmelt es im „Alpen-Adria Manifest“ von Zitaten mehr oder weniger berühmter öffentlicher Persönlichkeiten, zu finden ist jedoch kein einziges historisches Zitat aus linker Feder, das sich positiv auf die Vorläuferinstitutionen der EU bezieht. Man begnügt sich vielmehr mit Allgemeinplätzen wie „Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar“ (Ingeborg Bachmann). Menasse hätte passendere Zitate gefunden.

Spätbekehrte gehören mitunter zu den fanatischsten Verkündern von Glaubensdoktrinen. Dieses allgemeine Phänomen lässt sich unter den in die Jahre gekommenen (ehemals) linken intellektuellen Europatümlern gut beobachten. Was ihnen einst als imperialistisches Projekt des europäischen Großkapitals erschien, wissen sie heute als die Verwirklichung von Frieden und Wohlstand zu würdigen. Bei einschlägigen Veranstaltungen übertreffen sich die „überzeugten Europäer“ regelmäßig gegenseitig. Dass ihnen das Bekenntnis zu „Europa“ eine heilige Bürgerpflicht ist, müssen sie bei jeder erdenklichen Gelegenheit unter Beweis stellen. Und so ist die Phrase vom „gemeinsamen Europa“ zur Orthodoxie geronnen. Da das „Friedensprojekt“ längst nicht mehr über alle Zweifel erhaben scheint, wird der Ton immer schriller. Je breiter die Ablehnung, desto höher der Einsatz, der auf dem Spiel steht. „Wenn die EU zusammenbricht, dann kommt der Krieg zurück nach Europa, davon bin ich fest überzeugt“, droht Gregor Gysi in der „taz“. Es gehört zu den Absonderlichkeiten bei postmodern gewendeten Linken, die sich in kritischer bis ablehnender Distanz zum sowjetischen Sozialismusmodell begreifen, dass sie gerade das schlechteste Erbe linker Tradition bewahren, wenn sie das Schicksal der Menschheit mit einem politischen Projekt der Machteliten verknüpfen. Dass die EU – anders als die aus der Oktoberrevolution hervorgegangene spätere Weltmacht – nie als Emanzipationsprojekt gedacht war, kommt erschwerend hinzu. Es bleibt zu hoffen, dass die Rede vom Krieg von Historikern zukünftiger Generationen nicht als eine sich selbst erfüllende Prophezeiung abgehandelt wird werden müssen.

Und so wünscht man sich ein ganz anderes Europa, als man es in der Wirklichkeit vorfindet. „Europa als Friedensprojekt kann aber nur in dem Maße erfolgreich sein, als es sich nicht auf die Ideologie des Nationalstaates und des entfesselten Kapitalismus gründet“ steht im „Alpen-Adria Manifest“ geschrieben. Schade nur, dass die Autoren solcher Appelle bei den entscheidenden Stellen in Brüssel auf taube Ohren stoßen. Dort nimmt man derartige Stellungnahmen gegen „die Ideologie des Nationalstaates“ zufrieden zur Kenntnis und verbucht das Unbehagen gegenüber dem „entfesselten Kapitalismus“ als unvermeidliche Alt-68er-Marotte. Die Loyalität gegenüber ihrem politischen Großprojekt ist ihnen aus dieser Richtung offenbar gewiss, ganz unabhängig davon, wie weit sie es mit der „Entfesselung der Kräfte des Marktes“ treiben.

15. Jänner 2019