„Globale Wertschöpfungsketten“

Die Internationalisierung der Produktion – oder vielmehr eines wesentlichen Teils davon, über diesen Unterschied später – läuft über die globalen Wertschöpfungsketten (GVC – global value chains), und zwar häufig innerhalb transnationaler Konzerne / „Monopole“. Das ist eines der Kennzeichen des sozio-ökonomischen Systems der Gegenwart bzw. der heutigen Produktionsverhältnisse. Dem entspricht eine neue Sorte von Freihandels-System. Der klassische Freihandel war geprägt von der Situation: Produziere hier, verkaufe anderswo. Das neue Freihandelssystem hat seine Produktionsstätten über die ganze Welt verstreut. Es hängt vom reibungslosen Funktionieren von Gewinnung, Zulieferung und Verfügbarkeit von Rohstoffen und Zwischenprodukten ab, aber auch der Möglichkeit, das Kapital als Produktionsmittel überall ungehindert einzusetzen.

Das erzeugt eine ganze Reihe von Widersprüchen.

Materielle Produktion von Waren ist zwar eine absolut fundamentale und unerlässliche Komponente des Produktions- und Reproduktions-Systems. Aber es ist nur ein Teil davon. Insbesondere in den hoch entwickelten Gesellschaften wird Arbeit für die Reproduktion (der Menschen, der Arbeitskraft) sowie die Organisation des Systems selbst immer wichtiger. Die Interessen der lokalen Produkteure solcher „Dienste“ sind aber keineswegs gleich zu setzen mit jenen der stark internationalisierten materiellen Produktion.

Die lokalen, regionalen, nationalen und imperialen Sitze auch der internationalisierten / transnationalisierten Unternehmen führen weiters zu unterschiedlichen Bedingungen für die ansässigen Konzerne und zu Interessen-Differenzen mit anderswo ansässigen.

Man hat die globale Organisation des Kapitals, die Organisation der Weltwirtschaft, bis gegen Ende des 20. Jahrhunderts über die Organisation des Welthandels versucht. Das funktionierte recht und schlecht, solange die dominanten Beziehungen tatsächlich Handelsbeziehungen waren. Aber auch damals bedurfte es dazu mehrerer Voraussetzungen. Die erste habe ich schon genannt: Die GVC bestimmten noch nicht das Produktionssystem: Die zweite Bedingung aber war: Eine national-imperialistische Macht (die USA; vor dem Ersten Weltkrieg das UK) war unbestritten hegemonial im kapitalistischen Weltsystem. Ergebnis war ein globaler Ansatz, welcher sich im GATT und der WTO organisatorisch niederschlug.

Diese beiden Voraussetzungen zerbröckeln seit einiger Zeit. Ökonomen als Ideologen und fast Alle aus der politischen Klasse weinen dem nach. Aber letztere tut Alles, um den Auflösungs-Prozess dieser Sorte von Weltsystem zu beschleunigen. An die Stelle des einheitlich globalen Ansatzes trat ein Prozess von Versuch und Irrtum. Er konkretisierte sich in regionalen Handelsvereinbarungen (RTAs – regional trade associations) und in Freihandels-Abkommen. Eines unter ihnen hat den politischen Schritt darüber hinaus gemacht und einen (supra- und superimperialistischen) Staat gegründet – die EU. Der ist für alle anderen dieser Versuche seitens der politischen Eliten enorm attraktiv. Man möchte ihn nachahmen, schafft es mangels an entsprechenden Voraussetzungen aber nicht.

Handelspolitik wurde demzufolge zu einer neuen Art von Industriepolitik. Heute muss man dies noch umfassender begreifen: „Handelspolitik“ wurde zur Wirtschaftspolitik schlechthin. Hier müssen wir auf die GVCs zurückkommen. Denn die GVCs müssen entmythologisiert werden. Noch sind sie keineswegs der quantitativ dominierende Faktor der Weltproduktion (vgl. GVC-Report 2018). Die rein inländischen Produkte machen noch 80 % der Produktion aus. Neben einer Diskussion über die Grundlagen der derzeitigen Weltwirtschaft ist im Konzept der GVC in hohem Ausmaß Ideologie enthalten. Unter diesen „Wertschaffungs-Ketten“ sind so „hoch-technologische Notwendigkeiten“ enthalten, wie das Schälen deutscher Erdäpfel in Polen und ähnliche Wahnsinnigkeiten, welche insbesondere durch die vier „Freiheiten“ der EU zustande kommen und von ihr gefördert werden; oder der Import von Äpfeln aus Neuseeland und Chile nach Österreich …

Diese Wertschöpfungsketten sind in hohem Maß keineswegs technologisch begründet. Es sind politisch (-ökonomisch) erzeigte Strukturen des globalen Systems. A. G. Frank und S. Amin haben dies weitsichtig bereits vor einem halben Jahrhundert in das aussagekräftige Bild gebracht: F&E in die USA und nach Westeuropa; die Billig-Produktion hingegen in den Kongo. Aus dem Kongo wurden allerdings China und Vietnam – das konnte man sich damals beim besten Willen nicht vorstellen. Diese GVCs für Schuhe, Textilien und Handys dienen im Wesentlichen dazu, die Unter- und Mittelschichten in den USA und Europa ruhig zu halten, da man gleichzeitig die Reallöhne, jedenfalls der unteren und mittleren Einkommen (also von drei Viertel der Lohnabhängigen) beschneidet.

Tatsächlich erweisen sich die GVCs als Hauptstraße, auf welcher die Politik der Globalisierung in ihrer gegenwärtig bevorzugten Weise, der Großregionalisierung, gefahren wird. Das Zentrum integriert sich. Freilich müsste man in der Mehrzahl sprechen: Es bilden sich politisch und geographisch unterschiedliche Sunzentren. Der alt-neue Imperialismus differenziert und diversifiziert sich.

Diese Art der global-regionalen Arbeitsteilung erweist sich also als Umverteilungs-Maschine von Unten nach Oben. Das gilt sowohl für die Zentren, also für die USA und Europa, als auch für die Peripherie; also für China. Der GVC-Report belegt dies sehr deutlich (p. 6): „Die großen Gewinne fielen in China einer kleinen Zahl von gut ausgebildeten Arbeitern sowie den Kapital-Eignern – einschließlich der ausländischen Investoren – zu. … In den USA haben gewöhnliche Arbeiter nicht viel, wenn überhaupt was, von einem solchen Gewinn gesehen.“

Auch die ökonomische Literatur befasst sich seit geraumer Zeit mit den Fragen der Verteilung, und nicht nur Piketty. Aber der dominante Ton dieser Literatur ist auf einen Technologismus hin gestimmt. Die wachsende Ungleichheit sei eine notwendige Folge der neuen Anforderungen an die Arbeitskräfte, der besseren Ausbildung. Sehen wir einmal ab davon, dass dies in Bezug auf die Verteilung zwischen Kapital und Arbeit hanebüchener Unsinn ist, und die macht einen Großteil dieser wachsenden Ungleichheit ab. Aber es stimmt: Die Ungleichheit wächst auch innerhalb der Lohnabhängigen. Aber diese neue Struktur der Weltwirtschaft, die gerade auch den hoch entwickelten Ländern und Wirtschaften die besser ausgebildeten Arbeitskräfte knapp werden ließ, war keine spontane Entwicklung. Sie wurde politisch geplant und durchgezogen. Das ist es ja, was nicht nur wir an der Globalisierung anzumerken haben: Sie ist eine bewusste Politik der Umverteilung durch Struktur-Veränderungen. Der Überschuss an schlecht ausgebildeten Arbeitskräfte und der Mangel an besser ausgebildeten wurde durch die Verschiebungen in der Zentrum-Peripherie-Logik erzeugt. Diese Art von Klassenkampf durch Struktur-Politik ging übrigens nicht immer gut aus für die Unternehmen, die sich darauf herein ließen. Es gibt eine ganze Anzahl von Unternehmen, welche ihre Betriebe wieder zurück in die Zentren verlagert haben, weil sie ihrem dortigen Markt näher sein wollen.

Die neue Form der Globalisierung und des Freihandels

Es ist dieser verallgemeinerte strukturelle Aspekt, welche die Freihandels-Verträge nach dem Muster von CETA und TTIP zu solchen strategischen Notwendigkeiten für die Eliten macht. Die Sprecher dieser Eliten, die Mehrheit der Ökonomen, begründen dies allerdings auf teils naive, teils wirklich hinterhältige Art (weil sie sehr wohl wissen, dass dies Unsinn ist) etwa auf folgende Weise: Jedes Land soll das machen, was es am besten kann; dann gewinnen alle an Wohlstand. Dieser Rekurs auf das Ricardo’sche Theorem der komparativen Kosten ist pure Ideologie. Schon Ricardos Darlegung zu seiner Zeit war pure Ideologie – Ricardo wusste sehr wohl, dass Portugal im Jahr 1817 den britischen Inseln an Produktivität schwer unterlegen war, insbesondere in der Textilindustrie. Er bringt aber ein Zahlen-Beispiel (vgl. Ricardo 1971 [1817], 147 ff.). wo das Gegenteil drinnen steht.

Die „Mega-Regionals, wie man solche Organisationen des Freihandels (TPP) auch gern nennt, bauen sich als spezialisierte Weltstaaten für ein bestimmtes Gebiet (nämlich Industrie- und Wirtschafts-Gebiet) auf, wo das Kapital teils selbst die Regulierung übernimmt. Indem sie alles aus einem kommerziellen Blickwinkel ansehen und regulieren, scheinen sie sich an der Oberfläche zu beschränken. Aber diese scheinbare Restriktivität und politische Zurückhaltung schlägt sofort in ihr Gegenteil um, und muss dies auch. Sie wird zu einer umfassenden Regulierung der betroffenen Regionen nach ganz speziellen Sonder-Interessen des Welt-Kapitals.

Diese Versuchsstationen des regionalisierten globalen Kapitals brachten auch eine neue Form des Imperialismus hervor. Nennen wir ihn den imperialen Imperialismus, weil sein Träger nicht mehr der nationale Staat, sondern das supranationale Imperium ist. Davon gibt es mehrere Formen. Die USA haben noch die äußere Form des Nationalstaats bewahrt. China steht ideologisch auf demselben Fundament, ist seiner ganzen Organisation nach aber seit je ein Imperium. Ich denke dabei nicht an die insgesamt 100 Mill. ethnischen Minderheiten, sondern an die strikt und höchst zentralisierte Staats-Organisation, welche ohne irgendwelche Rücksicht auf regionale Unterschiede und Identitäten einem Schema folgt.

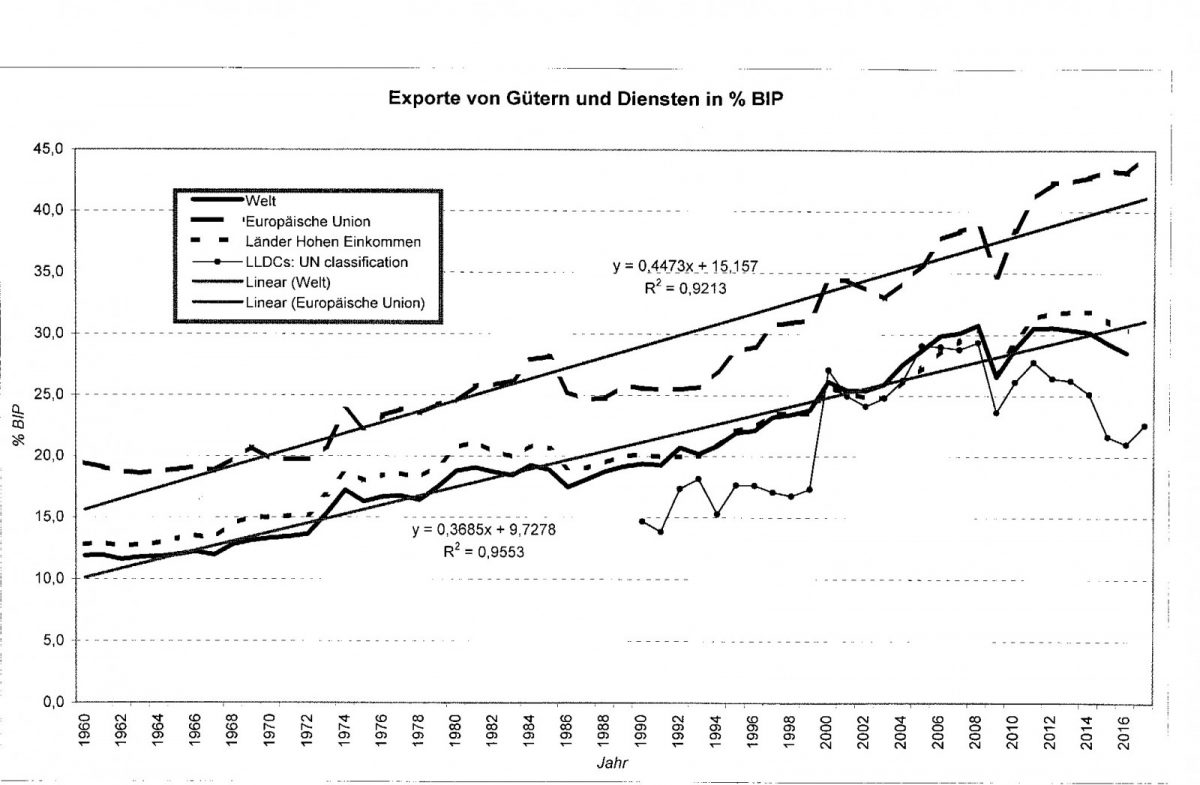

Graphik 1

Schließlich gibt es die EU. Sie schmiedet aus den typenbildenden europäischen Nationalstaaten einen supranationalen Überstaat.

Das Kapital ist längst nicht mehr primär national organisiert, das Finanz-Kapital sowieso, aber auch das Industrie-Kapital. Aber verteilt auf nationale Staaten und auf Imperien mit dominanten nationalen Kernen (EU – BRD z. B.) hat es eine notwendige nationale Bindung. Es möchte sie zwar am liebsten abstreifen. Aber da gibt es Probleme. Dieser Widerspruch äußert sich u. A. in der doppelten Loyalität, welche Kapitaleigner gern an den Tag legen. Zum Einen sind sie auf eine ganz spezielle Weise Nationalisten. Nicht dass ihnen nationale Identität irgendwas bedeutet, im Gegensatz zu den Mittel- und Unterschichten. Aber das Kapital braucht „seinen“ Staat. Denn es braucht die politische Unterstützung. Allerdings muss der Staat Macht haben und durchsetzungskräftig und -bereit sein. Daher orientieren sich nicht wenige Kapitalisten auch emotiv auf die USA. Die sind gewillt und in der Lage, militärisch-politisch die Interessen ihrer Kapitalisten durchzusetzen. Dass dies faktische Grenzen hat, ist eine andere Frage. Wir können dies ja in der Gegenwart am „Handelskrieg“ sehen, welchen Trump gerade vom Zaun bricht (Sommer 2018). Dass Trump so um sich schlägt, hat vorwiegend mit der Abstiegs-Position der USA zu tun.

Der Kreis um Wallerstein hat bereits Ende der 1970er vom Ende des Hegemonie-Zyklus gesprochen, an welchem die USA angelangt sind (Research Working Group 1979). Damals allerdings steuerte die Sowjetunion auf ihren Zusammenbruch und ihre Auflösung zu. Folge war eine kurze Periode, wo die USA dominierten wie kaum jemals zuvor. Man konnte sich damals also mit gutem Grund über die Wallerstein-Aussage lustig machen. Inzwischen muss man dies vielleicht etwas revidieren. Die Beobachtung scheint längerfristig jedenfalls zuzutreffen.

Wenn vielleicht auch die VGR-Daten in ihrer Qualität nicht so sind, wie wir sie uns wünschen würden, führt doch kein Weg an ihnen vorbei. Sie zeigen zweierlei: Der Anteil des Außenhandels am gesamten Welt-Produkt steigt seit dem Zweiten Weltkrieg fast stetig, nachdem er in der Zwischenkriegszeit mit der Weltwirtschaftskrise abgesackt war. Aber gleichzeitig ist er doch beschränkter, als man geneigt ist zu glauben. Er macht derzeit ein knappes Drittel aus. Und dabei gilt es, auch auf die kategorienweise Verteilung Zentren – Peripherie zu sehen (vgl. Graphik 1). Dabei fällt vor allem auf: Die Zentren haben einen vergleichsweise nur bescheiden größeren Anteil als die Peripherie.

Graphik 2

Wenn wir aber Daten beibringen, müssen wir nicht nur Entwicklungs-Kategorien, sondern auch einzelne Länder betrachten (Graphik 2). Die Zentren haben nur deswegen eine so niedrige Export-Quote, weil die USA hier hohes Gewicht hat. Die USA haben aber aus zwei Gründen keine so hohe Außenhandelsverflechtung – allerdings ein hohes absolutes Gewicht: Zum Einen gibt es die bekannte statistische Regelmäßigkeit, dass große Länder eine vergleichsweise niedrige Außenverflechtung haben, weil bei ihnen viel vom Handel im Inneren stattfindet, der bei kleineren Wirtschaften über die nationale Grenzen läuft. In der EU wird der Intra-Handel von den internationalen Organisationen zum Welthandel gezählt, was dessen Anteil enorm in die Höhe treibt. Zum Anderen ist allerdings auch der Bedeutungsverlust der USA erkennbar. Das gilt übrigens auch für Japan. Bei den USA macht in einer Trendlinie die Steigung nur ein Fünftel von der für die BRD aus.

Für die EU ist allerdings zu sagen, dass die BRD einen „Hub“ des Welthandels bildet. Das schlägt voll durch. Die EU ist ein Export-Gebiet zum Nutzen des deutschen Export-Kapitals. Der Jargon um trade-creating – Freihandelszonen und Zollunion schaffen neuen Handel – und trade-diverting – diese Organisationen lenken vor allem bisherige Handelsströme ab zum Nutzen einer Hegemonialmacht – verwischt hier eher die Sachlage und insbesondere die politische Verursachung.

Eine besondere Stellung nimmt auf Grund der schieren Größe, aber auch der bisherigen Geschichte, die VR China in dieser globalen Struktur ein. Das Land präsentiert sich gegenwärtig als eigentlicher Verteidiger des multilateralen Freihandels. Es positioniert sich auch gegen die gegenwärtige Entwicklung in der Globalisierung, nämlich die zunehmende Bedeutung der RTAs, gegen die Regionalisierung des Handels bzw. der Wirtschaft. Das ist leicht erklärlich. Mit Dengs Machtübernahme hatte es die klassische Strategie der Abhängigkeit gewählt, nämlich die kapitalistische Entwicklung über den Außenhandel. Aber diese Strategie war in eine nationale Entwicklungs-Strategie eingebettet. Allein seiner Größe wegen konnte es selbst in einer solchen Dependenz-Strategie mit seinem Willen zur politischen Steuerung seine eigenen Akzente setzen und eine sklavische Abhängigkeit à la Singapur oder Burkina Faso vermeiden. Dieser Wille zur politischen Steuerung auch der Außenwirtschaft ist vielleicht das Einzige, was aus der chinesischen Revolution noch übrig blieb, eine ziemlich wichtige „nationale“ (?) Strategie.

Aber nun stößt das Land an die Grenzen dieser Strategie. Sie sind sowohl von Innen wie von Außen gesetzt. Innen wächst der Druck der eigenen Bevölkerung gegen die mit der Außen-Abhängigkeit verbundene Strategie der Überausbeutung der eigenen Bevölkerung. Da kann die Pekinger Führung noch so viele Menschen erschießen lassen und dann „produktiv verwerten“ (durch Organhandel). Dem treten die Regierung und die politisch-ökonomische Elite mit einem Versuch zur Förderung und Entwicklung einer chinesischen Mittelklasse entgegen. Bislang hat es einiger Maßen funktioniert. Die Mittelklasse hat noch einen nicht sehr großen Anteil, aber bei dem Umfang der Bevölkerung fällt sie trotzdem ins Gewicht. Das ist heute die eigentliche Stütze der Pekinger Führung neben den Oligarchen des chinesischen Kapitals. Auch wenn der Druck groß ist, das Land ist nicht explodiert oder sonstwie kollabiert.

Außen aber gibt es die Konkurrenz-Politik der Zentren USA, EU und Japan. Die besteht vor allem im gerade besprochenen Strategie-Wechsel weg vom multilateralen Freihandel (vielmehr nicht weg, aber seiner Verschiebung in der Bedeutung) hin zu den RTAs. Das ist auch eine Strategie gegen China, und die chinesische Führung weiß dies. Sie reagiert doppelt. Zum Einen tritt sie selbstbewusst als Führerin der Dritten Welt, als imperiale und imperialistische Macht auf und als die Hauptstütze des Freihandels. Zum Anderen ist sie aber auch wieder bereit, sich den neuen Bedingungen unterzuordnen. Sie sucht den Anschluss an TPP. Um jedoch den RTAs der USA etwas entgegen zu setzen, wird die Neue Seidenstraße propagiert, die ihrerseits eine Art chinesisch dominierte RTA sein soll.

Damit wirkt die Grundhaltung der chinesischen Führung zwiespältig. Einerseits pocht sie auf die neue Stellung „China should not just be a rules taker!“ So gibt Yong Wang (WEF 2025, 23), offenbar ein wichtiger Wirtschafts-Ideologe Chinas, die Haltung wieder. Andererseits ist dies aber doch wieder die Fortsetzung der Einordnung in den kapitalistischen Weltmarkt, wo China eben sein Heil sucht. Denn auch dort gilt: Außenpolitik und speziell Außenwirtschaftspolitik wird nicht zuletzt mit dem Blick auf innere Machtverhältnisse eingesetzt. Ein höherer Freihandels-Standard, so teilt uns der gerade zitierte chinesische Wirtschafts-Ideologe mit, soll auch im Inneren die Widerstände von Wirtschaftsfunktionieren und Bürokraten gegen die „neue“ Politik der Totalunterordnung unter das globale kapitalistische System brechen.

Eine Aktualität aus dem Handelsblatt, 18. Juli 2018

Zeichen für den Freihandel

Die EU schließt mit Japan ein neues Wirtschaftsbündnis. Weitere könnten folgen.

Die EU und Japan wollen sich zur größten Freihandelszone der Welt zusammenschließen. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker, EU-Ratspräsident Donald Tusk und Japans Premierminister Shinzo Abe unterschrieben am Dienstag in Tokio feierlich das Freihandelsabkommen Jefta. Das Abkommen enthalte eine „machtvolle“ Botschaft gegen den Protektionismus, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der drei Unterzeichner. Die EU und Japan würden damit ihren „festen politischen Willen demonstrieren, die Flagge des freien Handels hochzuhalten“.

Mit Inkrafttreten des Jefta-Abkommens im kommenden Jahr sollen über 90 % der japanischen Einfuhrzölle wegfallen. Dies bringe EU-Exporteuren Einsparungen von einer Milliarde Euro, erwartet die EU-Kommission. Insgesamt könnten die EU-Exporte nach Japan jährlich um 13,5 Milliarden € steigen. Davon würden vor allem die Landwirtschaft, der Maschinenbau, die Chemiebranche und die Auto-industrie profitieren. Die deutsche Wirtschaft begrüßte das Abkommen. Damit schließe die EU den umfassendsten Freihandelsvertrag ihrer Geschichte. Dies sei „ein hoffnungsvolles Signal in einer für den Welthandel sehr schwierigen Zeit“, sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. R. Berschens.

Das ist die Ideologie des Freihandels. Aber es geht nicht um Zölle – die sowieso nur mehr geringe Bedeutung haben. Es geht um die Entgrenzung als Strategie des Abbaus politischer Steuerungs-Möglichkeiten

Es wäre noch viel zu sagen. Der Begriff der Dienste nimmt z. B. eine besondere Stellung und eine zunehmende Bedeutung im neuen Welthandel ein. Nun schlägt sich dieser Begriff als unmittelbare Produktion, die gleichzeitig einen Verbrauch darstellt, mit dem Begriff des Handels. Ein Teil der etwas altmodischen marxistischen Ökonomie hat mit diesem Begriff überhaupt Schwierigkeiten. Das übersieht den wichtigsten Punkt dabei. Die neuere Entwicklung hat die „Dienste“ einfach so definiert, dass sie im Grund einfach ein Ausdruck der zunehmenden Arbeitsteilung und noch mehr, der zunehmenden Kommodifizierung aller menschlichen Aktivitäten sind. Überdies erhält das Konzept eine zunehmend parasitäre Bedeutung („Finanz-Dienstleistungen“). Es ist schließlich kein Zufall, dass die höchsten Anteile an Dienstleistungen am Export in den Off-shore-Wirtschaften Luxemburg, Malta und Zypern zu finden sind. Diese korrupten Nischen der Steuer-Hinterziehung und sonstiger Betrügereien leben in hohem Ausmaß davon, aus anderen Wirtschaften Werte zu sich abzuzweigen. Usf.

Konsequenz

Kommen wir zum Schluss mit dieser Einleitung und Übersicht!

Das globale System der Weltwirtschaft muss als eine erstrangig politische Angelegenheit betrachtet werden. Im Zentrum steht die USA, trotz ihrer Schwächen und Abstiegs-Tendenzen. Das kann man sogar räumlich-wörtlich nehmen. Auf ihrer Westseite geht es um die TPP (Transpazifische Partnerschaft). Auf der Ostseite um TTIP. Und TPP sowie TTIP sind ja keineswegs tot, wie es uns einige Politiker weismachen wollen. Die Vorhaben wurden vorerst in den Hintergrund geschoben. CETA soll den Türöffner bilden. Geht CETA durch – und die Chancen dafür sind nicht gering – dann steht TTIP blitzartig wieder auf der Tagesordnung, vielleicht unter einem anderen Namen. Und an TPP ist mittlerweile der große Freihändler China interessiert.

Im Kampf dagegen ist Trump unfreiwillig und kurzfristig der beste und effizienteste Verbündete. Denn mit diesem Präsidenten haben die europäischen Eliten ihre Schwierigkeiten,. Als Vertreter der vom Abstieg bedrohten Weißen und nicht zuletzt von deren Lumpen-Proletariat handelt er gezwungener Maßen gegen die liberalen Mittelschichten und auch einen Teil der Eliten. Das können die Europäer ihren Bevölkerungen schwer vermitteln und schmackhaft machen. Eine strategisch denkende globale Linke sollte sich das zunutze machen können.

- Juli 2018 Albert F. Reiterer

Bertelsmann Stiftung (2018), Globalisierungsreport 2018. Wer profitiert am stärksten von der Globalisierung? Johann Weiß, Dr. Andreas Sachs, Heidrun Weinelt. Gütersloh.

GVC-Report = GLOBAL VALUE CHAIN DEVELOPMENT REPORT 2017. Measuring and Analyzing the Impact of GVCs on Economic Development. Washington: International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.

Lee, Keun / Shin, Wonkyu / Shin, Hochul (2013), How large is the Policy Space? WTO Regime and Industrial Policy. Seoul: National University (Manus).

Research Working Group on Cyclical Rhythms and Social Trends (1979), Cyclical Rhythms and Social Trends of the Capitalist World Economy. Some Premises, Hypotheses, and Questions. In: Review II, 483 – 500.

Ricardo, David (1971 [1817]), On the Principles of Political Economy and Taxation. Ed. by R. M. Hartwell. Harmondsworth: Penguin.

WTO (2018), Annual Report. Genva: WTO.

WEF = World Economic Forum (2015), The High and Low Politics of Trade. Can the World Trade Organization’s Centrality be Restored in a New Multi-Tiered Global Trade System? Geneva: WEF.