Die Teile des politischen Spektrums als Elemente derselben Totalität

Von Michael Wengraf

Wir leben gegenwärtig in einem späten Kapitalismus, der alles andere als frei von Krisen ist, was ja seinem natürlichen Wesen entspricht. Noch widerspiegelt sich aber in Europa, vor allem im mittleren, die daraus resultierende Zerrüttung nicht wirklich auf der Ebene des politischen Systems. Abgesehen davon, dass dieses ohnehin nur ideologischer Ausdruck der dominanten Produktionsverhältnisse ist: Ein sozialdemokratischer Niedergang, in Österreich kaum merkbar, jedenfalls von geringerem Belang als anderswo, bezeichnet noch lange keine Eruption. Es handelt sich vielmehr lediglich um eine leise Verschiebung des Kräfteverhältnisses.

Was heißt das nun? Die beiden in den globalen Zentren vorzugsweise angewandten Herrschaftsmodelle können – etwas vereinfacht freilich – unter eine Dichotomie subsumiert werden. Es handelt sich um jene von „Sozialer Marktwirtschaft“ und „Neoliberalismus“. Erstere wird getragen von der Sozialdemokratie oder anderen sich als links ausgebenden Gruppierungen; letztere von christlich-konservativen bzw. liberalen Formationen.

Sie bilden keine absoluten Gegensätze, sondern sind ineinander verschwimmende Bestandteile ein und derselben Totalität. Die beiden Modelle sollen zwar zwei Extreme markieren, aber gerade deshalb ist ihr Gegensatz nur eine Opposition von Polen innerhalb derselben Struktur. Das bedeutet in der Praxis: Soziale Marktwirtschaft und Neoliberalismus, Sozialdemokratie und Christlichsoziale, rechts und (abgepasstes) links, ergeben hier lediglich in Nuancen differierende Elemente eines gesellschaftlichen Ganzen.

Alle, die interne „soziale“ Lösungen propagieren, wie die Linke in Deutschland oder die Bundes-KP in Österreich, sind immanente Teile dieses politischen Systems. Sämtliche sich darin abspielenden Rochaden ergeben daher nur „leise Verschiebungen des Kräfteverhältnisses“. Radikale Brüche hingegen sind solche, die den gesellschaftlichen Gesamtrahmen, Marx sagt dazu „die Produktionsverhältnisse“, von Außen bedrohen.

Das nicht zu tun, gebieten die von den Herrschenden diktierten Spielregeln, die dann auch noch als demokratisch verkauft werden. Der große Regulator Zivilgesellschaft duldet im Mainstream der Parteienlandschaft schließlich allein jene Kräfte, die sich peinlich daran halten. Deshalb ist es auch nicht von großer Bedeutung, ob nun in Österreich Rotschwarz oder Schwarzblau regiert. Ein Sachverhalt, der Kurt Tucholsky zu dem berühmten Seufzer veranlasste: „Wenn Wahlen etwas änderten, wären sie längst verboten.“

Die Programme der Kräfte „im Verfassungsbogen“ muten daher größtenteils ident an und unterscheiden sich nur in puncto Tempo – und vielleicht! – Intensität ihrer Durchsetzung. Außerdem werden sie ohnehin nicht hierzulande gemacht, sondern – zumindest was die Leitlinien betrifft – in Brüssel. Und das auch noch von demokratisch kaum legitimierten Institutionen. Nur eine Abkoppelung von dort würde derzeit daher wirklich einem Erdbeben im politischen System gleichkommen; einem, das Souveränität und Neutralität wenigstens grundsätzlich wieder garantierte.

Dass die Linken und die KPÖ für einen Verbleib in der Europäischen Union sind, bezeichnet – was ebenso für die rechte FPÖ gilt – ihre absolute Verträglichkeit mit der kapitalistischen Totalität. Ihr wurde auch willig jedweder systemüberwindender Anspruch geopfert. Die herrschaftliche Würdigung dieses Kniefalls, deren Syriza und die deutsche Linke bereits teilhaftig wurden, besteht in dem zögerlich und widerwillig erteilten Attest „regierungstauglich“.

Was die „rechtspopulistischen“ und linken „Schmuddelkinder“ betrifft, lautet die Gretchenfrage an sie: Wie haltet ihr es denn mit Europa? Spätestens an dieser Wegmarke schwenkt der rechte „Widerstand“ ein in die gesellschaftliche Konformität; schließlich ist er Bestandteil und nichts weniger als Überwinder des kapitalistischen Ganzen.

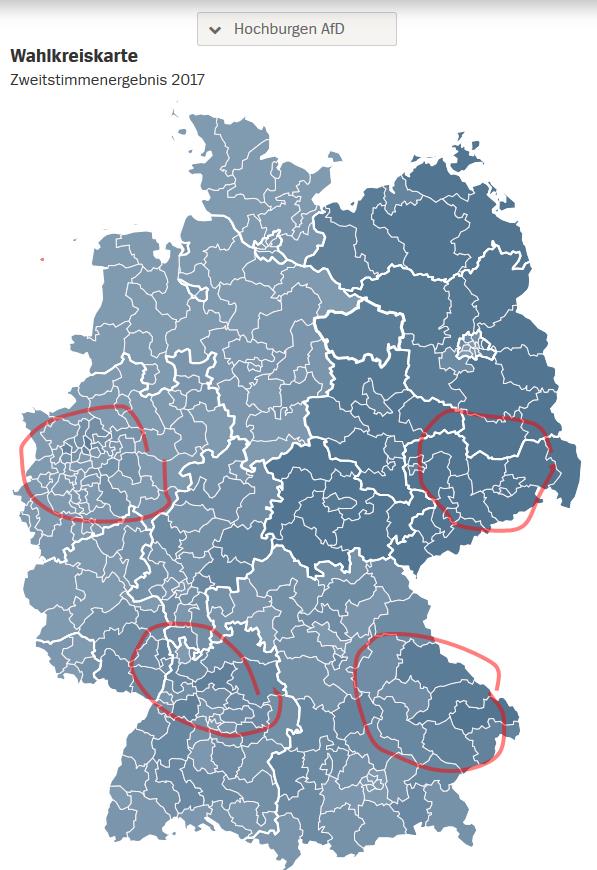

Die offizielle Rückkehr ins System – samt unabdingbaren Treueschwur auf die EU – markiert einen „Reinigungsprozess“, den die Freiheitlichen und Marine Le Pen bereits hinter sich haben. Der AfD steht er in Zukunft bevor, ein diesbezüglicher Versuch Frauke Petrys ist gerade noch einmal gescheitert. Für jeden, der klar sehen kann, wird an diesem Punkt aber eines deutlich: Dass Verschiebungen innerhalb dieses so geschlossenen politischen Systems, das auf einem via EU vermittelten neokolonialen Globalismus beruht, mehr oder weniger irrelevant sind. Insofern können systemimmanente Figuren wie Le Pen, Strache oder Wilders gar keine Alternative in Bezug auf die bestehenden Verhältnisse sein.

Bitter ist, dass man den „Linken“ seitens der Eliten nicht einmal – wie wenigstens den Rechten – ins Gewissen reden musste; sie haben von selbst „Hurra Europa“ geschrien und damit dem großen Kapital ihre Reverenz erwiesen. Das gilt im Besonderen für die KPÖ.

In Griechenland musste zu diesem Zweck mit „Syriza“ eine proeuropäische Linke vorsichtshalber aus der Retorte kreiert werden. Und zwar als Ersatz für die völlig diskreditierte sozialdemokratische PASOK. Sie war als Vollstrecker eines links lackierten neoliberalen Kurses einfach nicht mehr zu gebrauchen. Zuweilen macht man sich schon einmal selbst eilig die passenden Teile der eigenen Totalität zurecht; was aber wiederum verdeutlicht, wer für das „Machen“ in dieser Welt zuständig ist.

Die a priori bekundete, offene Affinität zur kapitalistischen Totalität müssen die Systemlinken nun allerdings bitter büßen: Sie werden von den Menschen – völlig zu Recht! – als Teil des Imperiums, als Stütze der Eliten, wahrgenommen. Die gerechte Strafe dafür ist Missachtung. Das gilt nicht mehr nur für Sozialdemokraten und Grüne, die längst schon Selbstzweifel an einer eigenen linken Identität plagen. Es trifft ebenso auf die Linke in (Ost-)Deutschland, die KPÖ – mit Ausnahme der Steiermark – , Syriza und entsprechende Parteien in ganz Europa zu.

Auch deren Fassade bröckelt nun und offenbart ein desolates Fundament: Es basiert nicht mehr auf gründlicher Analyse des gesellschaftlichen Seins und einer daraus resultierenden politischen Strategie, Menschen zum Kampf für ihre Interessen zu organisieren. Vielmehr besteht die Grundlage dieses „liberalen“ Baus nun aus einer brüchig-beliebigen linken, eher kulturell als materiell gefärbten Identität.

Kompatibel mit den herrschenden Verhältnisse ist es deshalb, weil das daraus resultierende pseudo-humanistische Gehabe keine ernsthafte Bedrohung für die kapitalistische Totalität darstellt. Und damit auch keine demokratische Alternative. Mit Empathie gegenüber Flüchtlingen, Fahrradwegen, Tierschützern und sexuellen Orientierungen aller Art sind die herrschenden Produktionsverhältnisse, wenn es denn sein muss, durchaus vereinbar. Mehr noch: All diese feinen, wohlklingenden Dinge lassen sich propagandistisch perfekt instrumentalisieren.

Was aber, wenn der linke politische Lack zusehends abgeht, wie dies in Österreich – weniger in Deutschland – nun zu sein scheint? Kurz und vereinfacht gesagt: Dann ändert sich zwar vielleicht etwas in der Außendarstellung von Herrschaft, nichts aber im Ganzen der Gesellschaft. Die Politik ist ja nur ein Teil jener Totalität, die sie auf einem ganz spezifischen Gebiet zum Ausdruck bringt, aber eben auch verschleiert.

Der „moderne“ Kapitalismus bevorzugt als Tarnung seines beinharten Neoliberalismus zweifellos eine „linke“, als humanistisch verkaufte Hülle – aber das Leben ist kein ununterbrochenes Wunschkonzert: das funktioniert nicht immer. Wir dürfen die Welt eben nicht als ein Puppentheater sehen, in dem die Eliten an den Fäden ziehen und dann alle Akteure gleich am Gängelband haben. Zum einen, weil es „die Eliten“ so nicht gibt, sondern nur Herrschende mit den oft verschiedensten (Kapital-)Interessen. Zum anderen sind die Produktionsverhältnisse eine Resultante aus vielen, oft gegenläufig wirkenden Kräften.

Sehr wahrscheinlich ist nun, dass die politische Entwicklung in Mitteleuropa eine reale Bewegung – und damit ein wirkliches Sein – dieser Totalität zum Ausdruck bringt. Gut möglich, beinahe sicher sogar, ist eines: Es gibt in den wirtschaftlich herrschenden Kreisen Elemente, die mit dem aalglatten neoliberalen Kurs, der globalen Orientierung oder der EU-Bürokratie nicht gut zurecht kommen. Zu denken ist hier exemplarisch an die österreichischen Banken – etwa Raiffeisen – und ihre von der EU zum Teil behinderten Manöver im Osten Europas. Insbesondere sei diesbezüglich das geschäftsschädigende Embargo gegen Russland erwähnt.

Bewegen wir uns entlang dieser These, dann erklärt das den Wunsch einflussreicher Gruppierungen nach Veränderung in der Regierungsform – und die Ökonomie würde in diesem Fall mehr oder weniger direkt auf die Politik einwirken. Unter dieser Voraussetzung wäre der Drang hin zu Kurz und auf Auflösung der „großen“ Koalition innerhalb der ÖVP dann nicht unbedingt ein Mysterium. Ein Schachzug, der allerdings keiner großen Verschiebung im politischen Machtgefüge bedarf. Auch die alten Verhältnisse hätten – ebenso wie Rotschwarz – Schwarzblau ermöglicht. Nicht einmal die künstlich erzeugte Medien-Hype rund um Sebastian Kurz wäre wirklich notwendig gewesen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

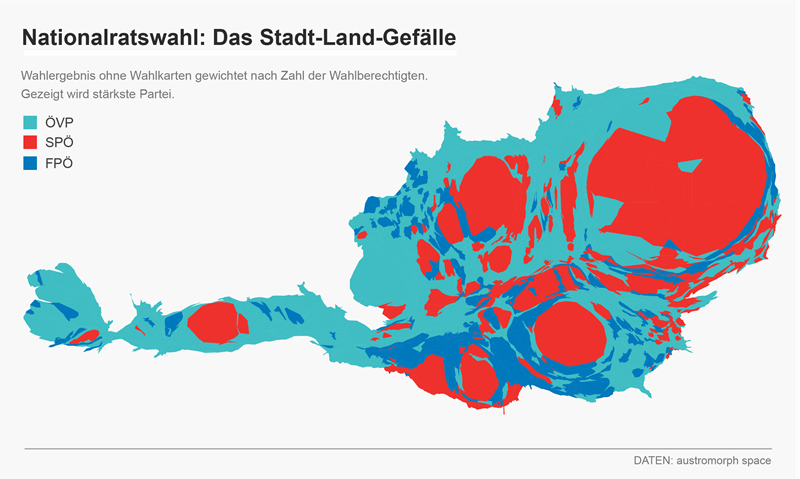

Man sieht: Wir können alle Farben bzw. Wahlergebnisse innerhalb desselben Spiels immer wieder nach Belieben mischen, es ändert sich substantiell kaum etwas. Wie der Wähler sich auch entscheidet, das Resultat ist immer kompatibel zu Brüssel, zur Austeritätspolitik, zu den Interessen der großen Vermögen und zum schleichenden Sozial- und Kaufkraftabbau. Damit erfüllt die politische Sphäre tadellos ihre Aufgabe und bringt die herrschenden Verhältnisse penibel zum gesellschaftlichen Ausdruck.

Die Funktion der Politik, diese Verhältnisse zu vernebeln, erfordert mehr Einfallsreichtum. Sebastian Kurz, der nur alte Hüte hervorzaubert, erscheint dann als die Kraft des Neuen. Christian Kern, ewiger sozialdemokratische Jasager, kleidet sich plötzlich – aller Verantwortung gegenüber dem großen Ganzen entbunden – im Gewand der sozialen Antipode. Und Strache? Er mutiert vom Paintball spielenden Rabauken zum integren bebrillten Staatsmann. Ausgerechnet er, der noch vor drei Jahrzehnten bei einem Fackelmarsch einer Gruppe, die sich selbst die Hitlerjugend zum Vorbild nahm, festgenommen wurde, firmiert nun mit Kurz zusammen als Fanal der Veränderung und der Moderne.

Das ist also der Schein, der das wirkliche Sein umhüllen soll. Er bezeichnet ein Spiel, das sich auch auf Sachebene munter treiben lässt: Die Demontage von Gewerkschaften und „Sozialpartnerschaft“ steht dann für die Befreiung aus dem Kerker der Kammern, der Sozialabbau wird als Entlastung vom Steuerdruck verkauft, die Entstaatlichung als Verwaltungsreform usw.

Im Hintergrund aber läuft das große Kino. Es vermittelt den ultimativen Bühnennebel, in dem die Politik als eigene, unabhängige Ebene erscheint, auf der wir durch Stimmabgabe den Kampf Gut gegen Böse entscheiden dürfen. Spätestens in fünf Jahren kann der derzeit grassierende peinliche „Irrtum“ gut gemacht und Schwarzblau entsorgt werden. Worauf dann freilich wieder einfach nur die Sozialdemokraten – oder ihre jeweiligen Nachfolger – helfen würden, den Abstand zwischen reich und arm weiter zu vergrößern. Träte dieser Fall dereinst ein, spräche die Meinungsmaschine wohl ein weiteres Mal von einem politischen Erdrutsch, der dann allerdings ebenso bedeutungslos wäre, wie all die anderen zuvor.