Vorschläge für eine österreichische Systemopposition

Von Wilhelm Langthaler, unter Mitarbeit von Michael Wengraf

Download PDF

Neuwahlen – und wieder keine Hoffnung auf Veränderung im Sinne der Mehrheit?! Dieser unerträgliche Zustand treibt uns um und an. Wir wollen unter den Interessierten ausloten, wie man einer Opposition der Unter- und Mittelschichten, die sich in einigen europäischen Ländern bereits zu artikulieren beginnt, Wege ebnen kann.

Dafür schlagen wir vier programmatische Achsen vor. Sie sollen dazu dienen, eine wirkungsvolle Systemopposition zu entwickeln. Es handelt sich um die Begriffe: „demokratisch“, „sozial“, „souverän“ und „neutral“. Was sie politisch bedeutsam macht, ist, dass ihnen fast jeder zustimmen würde. Allerdings, das ist gleichzeitig problematisch an ihnen, sind alle vier so allgemein und so unverbindlich, dass auch die herrschenden Eliten sie für sich in Anspruch nehmen. Wobei die Kunst des Herrschens darin besteht, diese Verdrehung öffentlich plausibel zu machen. Das gelang über weite Strecken – doch nun wird die Hegemonie brüchiger. Eine wachsende Zahl an Menschen fühlt instinktiv, dass die Mächtigen das Gegenteil von dem tun, was sie postulieren.

Für uns geht es darum, diese Stimmung aufzugreifen, am Unmut anzusetzen, um ein Programm und Projekt zu entwickeln, dass zweierlei erfüllt: Es muss den Akteuren ermöglichen, sich konsequent für die Interessen der Unter- und Mittelschichten einzusetzen. Begriffe wie „demokratisch“, „sozial“, „souverän“ und „neutral“ müssen im Kampf um die gesellschaftliche Hegemonie der Oligarchie Schritt für Schritt entrissen werden. Darüber hinaus muss man die Vorbereitungsarbeit für den notwendigen Bruch mit den bestehenden Verhältnissen und den Eliten leisten. An diesem Punkt kommt man ohne historisches Gedächtnis nicht aus: Die Oligarchie tritt die Macht nicht kampflos ab.

Die vier programmatischen Achsen können aber keine fertige Handlungsanleitung sein, sondern lediglich so etwas wie eine Konzeptstudie. Es ist die praktische, von den jeweiligen Akteuren getragene Tat, in deren Zusammenhang und um die herum sich ein Programm entwickelt. Ein solches müsste Schritt für Schritt im Zuge der Entfaltung eines politischen Projekts konkret ausformuliert werden. Dessen Qualität steht in Wechselwirkung zur gesellschaftlichen Kraft, die man zu versammeln vermag.

Zum Problem der Wahlen, die auch den Anlass für diesen Versuch darstellen: Gesellschaftliche Macht wird nur vordergründig durch Wahlen verteilt. Verschiebungen der Kräfteverhältnisse sind viel eher Folge von sozio-politischen Konflikten oder innergesellschaftlichen Kämpfen als von Urnengängen. Doch Wahlen sind Anzeiger. Insofern als die Mehrheit der Österreicher Politik mit den etablierten Parteien, der letztendlich gewählten Vertretung, gleichsetzt, kann eine Systemopposition nicht umhin, sich auch daran zu beteiligen. Erfolg oder Misserfolg sind dann Indikatoren für die jeweilige gesellschaftliche Akzeptanz des Projektes. Wahlen werden damit zu innergesellschaftlichen Kampffeldern, auf denen auch die Herrschenden den Stand der eigenen Hegemonie austesten. Wahlen ermöglichen es zudem in konzentrierter Form mit Menschen in politische Berührung zu kommen. Wir sind uns bewusst, dass wir die kritische Masse für einen wirklichen Wahlkampf noch nicht haben. Doch es gibt Anzeichen dafür, dass der Platz für ein solches Projekt wächst.

Im zweiten Teil dieses Papiers soll der politische Kontext erörtert werden, in dem das systemoppositionelle Projekt möglich werden kann und seine tieferen Begründungen dargelegt werden. Interessierte können sie auch als Einleitung lesen. Trotzdem sollen die vier Achsen auch für sich allein und damit vorne stehen können, als Kern eines populären Programms.

Wir schlagen zudem ein politisches Seminar vor, um gemeinsam mit allen Interessierten die Möglichkeiten auszuloten. Weitere Diskussionsbeiträge, schriftlich wie mündlich, sind willkommen.

Vier Achsen

Demokratisch

„Alle Macht geht vom Volk aus“ – so steht es in der österreichischen Verfassung genauso wie in vielen Konstitutionen anderer Länder. Und so lautet auch der überwältigende Konsens in der Bevölkerung. Somit ist die Volkssouveränität de facto in den Gesellschaftsvertrag aufgenommen worden – beides Begriffe, die auf Jean-Jacques Rousseau zurückgehen. Diese Unantastbarkeit der Demokratie kann man mit Fug und Recht als eine der größten Errungenschaften der heftigen Auseinandersetzungen des 20. Jahrhunderts betrachten. Die Oligarchie getraut sich daher auch nicht die formale Demokratie direkt anzugreifen, im Gegenteil sie geriert sich gerne als deren Verteidiger und Garant.

Die Aushöhlung der Demokratie geschieht vor allem durch Einschränkung der Befugnisse demokratisch legitimierter Institutionen zugunsten der oligarchischen supranationalen EU-Bürokratie. Wo das nicht ausreicht, kommt es zum autoritären Umbau, der oftmals Elemente des Mehrheitswahlrechts und des Präsidentialismus beinhaltet, um die Macht der Oligarchie abzusichern.

Augenfällig ist die immer stärkere Abschottung der Medienapparate (der vierten Macht im Staat). Sie verbreiten hinter einer scheinbar bunten und liberalen Kulturindustrie und einem in Beliebigkeit ausufernden Pluralismus exklusiv die Sichtweisen und die Ideologien der Eliten. Oppositionelle Stimmen, die den Interessen der Oligarchie zuwiderlaufen, werden entweder ausgeblendet oder mit einem Kampagnenjournalismus bekämpft, der schon an Vernichtungsfeldzüge gemahnt. Fazit der orchestrierten Meinungsmache: Das bestehende System ist alternativlos und jeder Fluchtversuch endet „tödlich“.

Wie es bereits Gegenstand der Auseinandersetzungen im vergangenen Jahrhundert war, darf Demokratie nicht nur formal betrachtet werden. Vielmehr müssen die realen Machtverhältnisse zugunsten der Mehrheit verschoben werden, so dass letztere den entscheidenden Einfluss auf die Geschicke des Staates und der Gesellschaft ausübt. Reale Demokratie heißt nicht nur seine Stimme abgeben, sondern einiges mehr: Die Medien beeinflussen zu können, Zugang zu Erwerb, Bildung und Gesundheitsversorgung zu haben – und vor allem über Produktion und Verteilung, also über die Wirtschaft, mitzubestimmen. Demokratie muss auf die Sphäre des Sozialen ausgedehnt, zur aktiven Massendemokratie werden.

Sozial

Worin besteht der harte Kern des herrschenden Liberalismus? Vor allem wohl ganz allgemein in der Herrschaftssicherung für die Besitzenden und in der Rechtfertigung sozialer Ungleichheit und Ungerechtigkeit. Verbrämt wird das durch eine kulturliberale Ideologie, die alle frei und gleich erscheinen lässt – ungeachtet der realen sozialen Möglichkeiten.

Vor allem den Bedürftigen predigt der Liberalismus Askese, um danach – Lohn für die Tüchtigen unter den Einsichtigen – irgendwann einmal in Glück und gesichertem Wohlstand zu leben. Doch was ist falsch an diesem „common sense“, dass man zuerst sparen und verzichten muss, um etwas aufzubauen und schließlich die Früchte der Entbehrung zu ernten? Der Fehler besteht darin, dass eben kein „Aufbau“ stattfindet! Tatsächlich geht es nicht darum, Investitionen auf Kosten des individuellen Konsums zu forcieren, die letztlich im Dienste des Gemeinwohls stünden, wie die Liberalen immer wieder beteuern. Darüber könnte man durchaus streiten, doch machen die Herrschenden eben genau das nicht. Im Gegenteil, die Schwäche der Investitionen ist einer der größten ökonomischen Probleme. Vielmehr geht es der Oligarchie um die Umverteilung von unten nach oben sowie um die exklusive Verfügungsgewalt über Wirtschaft und Gesellschaft.

Die zentrale Maßnahme zur Überwindung der globalen Wirtschaftskrise besteht darin, die soziale Schere endlich zu schließen. Das gilt ebenso für den Innenmaßstab der österreichischen bzw. europäischen Gesellschaft wie im globalen Rahmen für das Verhältnis zwischen sogenannten „Zentren“ und „Peripherie“. Umverteilung zugunsten der Reichen funktioniert massiv im sozialen und im geographischen Raum. Die ungerechte Verteilung der Ressourcen wirkt als Konsumbremse und mittlerweile auch als Bremse der Produktivität. Tatsache ist: Es könnte viel mehr und für alle ausreichend hergestellt werden, doch die Schieflage in der Verteilung sowie der gänzliche Ausschluss der ärmsten Schichten führen zu globaler Stagnation. Dadurch werden sozialer Niedergang und Armut noch beschleunigt. Nur China, das im Gegensatz dazu das soziale Niveau großer Teile seiner Bevölkerung gehoben hat, bewahrt die Weltwirtschaft noch vor dem Absturz. (Dass auch in China noch viel zu korrigieren ist, soll an dieser Stelle nicht verschwiegen werden. Dadurch unterscheidet sich das Reich der Mitte aber in seiner historischen Entwicklung nicht von der des Westens.)

Dabei geht es nicht um „Gleichmacherei“. Im Gegenteil: Die Welt und die Menschen bleiben auf vielen Ebenen unterschiedlich und dies zu respektieren, ist Voraussetzung für Demokratie und Selbstbestimmung. Erst eine Gleichheit der Chancen ermöglicht aber eine wirkliche Vielfalt individueller Entwicklung. Im Gegensatz dazu ist es völlig inakzeptabel, dass eine Handvoll Menschen die Hälfte des Weltvermögens kontrolliert, während der überwiegende Teil der Erdbevölkerung von Besitz und Mitbestimmung ausgeschlossen bleibt. Diese Schieflage stellt im Übrigen den prägnantesten Ausdruck für die Negation des von Globalisierern und Freihändlern so gerne beschworenen „Leistungsprinzips“ dar. Das tausend- oder millionenfache der anderen zu besitzen, kann eben gar kein persönliches, hart erarbeitetes Verdienst sein. Es ist vielmehr Folge eines parasitären Rentiers- bzw. Aktionärsdaseins, dessen einzig wahre Leistung darin besteht, anderen zu nehmen.

Die liberale Gut-Böse-Gegenüberstellung von Markt versus Staat ist ideologischer Unfug. Ohne Staat gab, gibt und wird es keinen Markt geben – das konnte man zuletzt in der Finanzkrise beobachten. Im gleicher Weise muss der angebliche ökonomische Sachzwang der Standortkonkurrenz als von den globalen Eliten gewünscht und erzeugt entlarvt werden. Es geht nicht um mehr oder weniger Staat, sondern in wessen Interesse der Staat in die Wirtschaft eingreift. Volkssouveränität kann nur erlangt werden, wenn die Mehrheit mittels Politik und Staat Wirtschaft und Gesellschaft demokratisch gestaltet.

Souverän

Volkssouveränität bedeutet Herrschaft des Volkes. Das hat einen internen Aspekt, der darin besteht, dass die Mehrheit und nicht eine kleine Elite die Macht ausübt. Es gibt aber auch einen externen Aspekt, der in dem Prinzip nationaler Selbstbestimmung – und eben nicht von Fremdherrschaft – besteht. Universal gedacht, schließt das Prinzip der Selbstbestimmung mit ein, dass es anderen Nationen ebenfalls gewährt wird, selbst wenn sie sich neu konstituieren oder abspalten wollen. Wer selbst frei sein will, soll und darf andere nicht unterdrücken. Interner und externer Aspekt sind hier also untrennbar miteinander verknüpft.

Österreich hat in der Moderne beide Erfahrungen gemacht, selbst zu unterdrücken sowie unterdrückt zu werden. Die k.u.k.-Monarchie war ein Völkergefängnis, aber gleichzeitig von großdeutschen Bestrebungen und Expansion bedroht. In der Zwischenkriegszeit warfen sich die Herrschenden dem faschistischen Italien an den Hals, um schließlich doch vor den Nazis zu kapitulieren. Gegen den großdeutschen Nationalsozialismus verfestigte sich das Projekt der österreichischen Nation vor allem bei den Unter- und Mittelschichten.

Nach dem Sieg über den Nationalsozialismus und im Gleichgewicht der Kräfte während des Kalten Krieges entstand eine internationale Ordnung, die auf zumindest nominell unabhängigen Nationalstaaten beruhte. Waren in Europa formale Demokratie und Sozialstaat Ausdruck des sozialen Kompromisses der 1970er Jahre, so hatte für die Peripherie die Bildung von souveränen Nationalstaaten eine ähnliche Funktion. Darin lag viel Entwicklungspotential – auch wenn die Möglichkeiten nur teilweise und mit sehr unterschiedlichem Erfolg ausgeschöpft wurden.

Nach der Wende 1989/91 wurde das alles beiseite geschoben – die Globalisierung nahm Fahrt auf. Die (nationalen) Verteidigungsmechanismen der Schwachen sollten zum Vorteil der Starken beseitigt werden. Die globalen Eliten, die nun keinen bedeutenden staatlichen Gegner mehr hatten, tarnten ihren Herrschaftsanspruch als „Internationalismus“. Sie entlehnen einen Begriff der Linken und stellten ihn dabei auf den Kopf. Die Nationen sollten aufgelöst werden. Sie mussten als jene Felder verschwinden, auf denen soziale Auseinandersetzungen noch in politisch halbwegs sinnvoller Weise ausgetragen werden. Ihnen wurden nicht die sozialen und demokratischen Errungenschaften der Unter- und Mittelschichten nach dem Zweiten Weltkrieg zugeordnet, sondern der Nationalismus der Zeit der großen Kriege. Doch damals bekämpften sich die Eliten bis aufs Blut, weil sie gegeneinander um die Weltherrschaft rangen. Dabei hatten sie den extremsten Nationalismus entwickelt und mobilisiert. Heute sind sie dagegen unter Führung der USA vereint. In trauter Einheit bringen sie sich gegen die peripheren Nationalstaaten in Stellung, von denen ihnen wenigstens einige noch Widerstand entgegensetzen oder sich zumindest nicht unterordnen wollen. Dafür werden die Opfer nun von den Tätern des alten Nationalismus gescholten und letztlich in die Nähe des Faschismus bzw. Nationalsozialismus gerückt. So ergeht es allen, die das profitable Freihandelsregime kritisieren – egal, ob sie das in den „Zentren“ oder an der „Peripherie“ tun. In dieser Diffamierung besteht auch die eigentliche Aufgabe des „modernen“ und herrschaftlich-institutionell betriebenen Antifaschismus.

Aber Nationen und auf ihnen beruhende Staaten sind schlicht das Organisationsprinzip von verschiedenen Gesellschaften bzw. Herrschaftsformen. Die Globalisierer wollen einen Weltmarkt, auf dem es nur isolierte Individuen als hilflose Akteure gibt („global village“) und keine (National)staaten, die das Recht des Stärkeren einschränken könnten. Die Nationen sind daher in der konkreten Situation potentiell Träger der Volkssouveränität, in ihr konstituieren und organisieren sich die unterschiedlichen Gesellschaften politisch.

Das kann auf chauvinistische, rassistische und imperialistische Art und Weise geschehen, wie wir das in der Zeit der großen Kriege gesehen haben. Aber das kann auch auf demokratische und einschließende Weise vollzogen werden, wie es im Zuge vieler nationaler Befreiungsbewegungen passierte – in aller Welt aber auch in Europa im Kampf gegen den deutschen Faschismus.

Nationen sind politische Projekte und selbst historisch bedingte Phänomene. Sie sind gestalt- und veränderbar, also nicht per se gut oder böse. Ihre Rolle hängt von der Stellung einer Nation im Weltsystem ab und natürlich wie sie in der Praxis agieren. Gegen die Globalisierung und ihre am weitesten fortgeschrittene Form, die EU, können insbesondere die randständigen Nationen eine wichtige demokratische Rolle in der Erkämpfung der Volkssouveränität spielen.

Neutral

Die österreichische „immerwährende Neutralität“ ist das Produkt einer langen und wechselvollen Geschichte. So wie sie im Staatsvertrag festgeschrieben wurde, ist sie Ausdruck des Kräftegleichgewichts zwischen den Siegermächten. Ein ausgesprochener historischer Glücksfall. Die Eliten wollten sie nicht, sondern bevorzugten die radikale Westbindung, die zur Spaltung des besiegten Deutschlands geführt hatte. Sie verachteten den scheinbar machtlosen Kleinstaat und insgeheim spukte des große Deutschland noch immer in den Gehirnen.

Doch sehr schnell fand die Neutralität in der österreichischen Bevölkerung überwältigenden Konsens. An ihrem Höhepunkt in den 1970er Jahren spielte das kleine Österreich eine herausragende weltpolitische Rolle; nicht nur zwischen Ost und West, sondern zum Beispiel auch bei der Anerkennung der Palästinenser. Diese kämpfen bis heute gegen die israelische Besatzung, die wie ein Mahnmal der kolonialen europäischen Vergangenheit in die Gegenwart hinein wirkt. Sie produziert permanent einen schrecklichen Konflikt, der seinerseits bis nach Europa zurückwirkt.

Nach der Wende versuchten die Herrschenden die Westbindung Österreichs noch enger zu gestalten und die Neutralität gänzlich zu entsorgen. Proklamiertes Ziel war die Mitgliedschaft in der Nato. Man unterstützte nicht nur politisch den Krieg gegen Jugoslawien, sondern ließ unter Missachtung der Verfassung auch Nato-Militärtransporte durch Österreich zu. Doch formal scheiterte der Beitritt in das US-geführte Militärbündnis abermals an der überwältigenden Ablehnung in der Bevölkerung.

Was indes gelang, war der EU-Beitritt, der mit vielen schönen Versprechungen versüßt wurde – unter anderem damit, dass die Neutralität nur modifiziert und nicht abgeschafft werden müsste. Wie wenig das der Realität entspricht, sieht man am Bürgerkrieg in der Ukraine, der durch das EU-Assoziationsabkommen ausgelöst wurde. Mit der Abtrennung der Ostukraine vom russischen Wirtschaftsraum wurde deren industrielle Lebensgrundlage zerstört. Die EU hat aggressive Sanktionen gegen Russland beschlossen und erhöht die Kriegsgefahr – während doch die Lehre aus der Geschichte sein sollte, gutes Einvernehmen mit Russland zu suchen. Wer Teil der EU ist, ist also Teil einer nach außen hin mitunter feindselig und aggressiv auftretenden Macht mit militärischen Ambitionen. Damit kann man nicht neutral sein. Nicht zu Unrecht vermerkte der deutsche Historiker Dieter Mertens einmal, Europa sei ein Kriegsruf.

Statt mit den USA, der EU und Deutschland Großmachtambitionen zu verfolgen, wären wir als kleiner Staat besser beraten nach guten Beziehungen zu allen Nachbarn sowie Regional- und Weltmächten zu streben. In einer Schaukelpolitik sollten die widerstreitenden Interessen ausbalanciert werden, um die größtmögliche Selbstständigkeit zu erzielen. Neutral heißt nicht gleichgültig. Wir streben eine gerechtere Weltordnung an, die auf nationale Selbstbestimmung aufbaut, auf Grundlage von wirtschaftlicher Entwicklung und möglichst umfassender demokratischer Mitbestimmung der Mehrheit der jeweiligen Völker.

Wider die Logik des kleineres Übel – für den Bruch mit der EU

Eigentlich ist die Situation in Europa und Österreich dramatisch: Schritt für Schritt übernimmt eine Oligarchie die Macht und zerstört die Grundlage des sozio-kulturellen Kompromisses, der das letzte halbe Jahrhundert zumindest bei uns geprägt hat.

Die Schere zwischen reich und arm geht seit drei Jahrzehnten immer weiter auf. Nicht nur dass eine neue Armut der Ausgeschlossenen entstanden ist, sondern auch die Schicht der working poor wächst. Immer breiter wird die Teilhabe an einem menschenwürdigen Leben eingeschränkt. Eine akzeptable Existenz ist keineswegs mehr gesichert. Selbst jene Mehrheit, die sich selbstzufrieden Mittelstand nannte und fest an den Fortschritt glaubte, rutscht tendenziell sozial ab und wird von Zukunftsängsten geplagt. Latente Unzufriedenheit schlägt in Kulturpessimismus um.

Die Sozialpartnerschaft, die im Verein mit dem proportionalen Parlamentarismus, von oben her die Teilhabe der breiten Massen am System sicherstellte, ist nur mehr der Schatten ihrer selbst. Ihre weitere Existenz verdankt sie der Funktion, die Konterreform nach unten hin zu vermitteln, während das bipolare Parteiensystem bereits massiv an Glaubwürdigkeit eingebüßt hat. Die Aushöhlung der Sozialpartnerschaft als Herrschaftsmodell ist ein Synonym für die Demontage der wenigstens geringfügigen Teilhabe breiter Schichten am gesellschaftlichen Reichtum. Sie bedeutet umgekehrt aber auch die abnehmende Wirkung des Konsumismus als Mittel der Sozialdisziplinierung (Herbart Marcuse).

Längst ist die Macht von einer schmalen Elite aus Industrie, Banken, staatlicher Bürokratie und Medien übernommen worden. Nicht, dass sie zuvor nicht auch bestimmend gewesen wären. Doch sie waren zumindest gezwungen, substanzielle Zugeständnisse zu gewähren, Kompromisse einzugehen, ihre Macht wurde durch die Mehrheit des Volkes beschränkt.

Die ungezügelte „Diktatur des Kapitals“ (Hannes Hofbauer) ist wiederhergestellt. Was die Verteilung anlangt, befinden wir uns bereits bei einem Ausmaß der Ungleichheit wie vor dem Ersten Weltkrieg. Doch politisch ist die Situation eine völlig andere als jene des Klassenkampfes der Zwischenkriegszeit als Reaktion auf die Diktatur. Denn ungezügelt heißt nicht ungeschminkt. Tarnen und Täuschen kann einen großen Vorteil verschaffen. Zudem wirkt die Kraft der Enttäuschung von vergangenen sozialen Experimenten schwer. Das Scheitern des Sozialismus sowjetischer Prägung kann aber nicht ein Scheitern von jeglicher gerechter Gestaltung von Gesellschaft – wie vielfach suggeriert wird – bedeuten.

Der alte Konservativismus der Rechten mit Rasse, Stand und Religion spielt nur mehr eine Nebenrolle. Vielmehr wurden von den Eliten die Werte der Linken adoptiert, transformiert und dabei auf den Kopf gestellt. Heute herrschen verschiedene Spielarten des Liberalismus, der für sich als politisch korrekt kanonisierte westliche Werte wie individuelle Menschenrechte, Frauenrechte und formale Gleichbehandlung für Minderheiten unterschiedlicher Art in Anspruch nimmt – unter Abtrennung von ihrem sozialen Kontext. In der Zivilgesellschaft werden diese abstrakten Werte kanonisiert und mit ihr wird auch eine wirkmächtige Bastion gegen Angriffe auf das herrschende System unterhalten: Alles in allem eine Vergewaltigung der Aufklärung, deren Erbschaft der Liberalismus exklusiv an sich zu reißen versucht.

Der Schlüssel zum Begreifen der Lage ist aber die Globalisierung – sowohl in ihrer sozio-ökonomischen als auch in ihrer politisch-militärischen sowie ihrer ideologisch-kulturellen Dimension. Was in Österreich passiert, ist nur Teil des umfassenden Programms, an das wir als EU-Mitglied gebunden sind:

Da wird ein rücksichtsloses globales Freihandelsregime durchgesetzt, dass alle Grenzen und Hindernisse für die Eliten niederreißt. Jeder Schutz für die Schwachen, sei es nun innerhalb einzelner Gesellschaften oder zwischen den Staaten, muss verschwinden. Er wird unter dem Stich- bzw. Schmähwort Protektionismus geächtet. Auf der Jagd nach Profit strömt das Kapital dorthin, wo die Produktionsbedingungen günstiger sind und die Kosten, einschließlich der Löhne, am geringsten. Genauso stört „übertriebener“ Umweltschutz. Die globale Standortkonkurrenz treibt eine scheinbar unaufhaltsame Spirale nach unten, die alle Errungenschaften des letzten Jahrhunderts in Trümmer schlägt. Dass ein solches System politisch-militärisch gegen jeden Widerstand abgesichert werden muss, liegt auf der Hand und konnte nicht nur beim Überfall auf den Irak beobachtet werden. Dazu dient die globale US-Armee, die immer darauf achtet, dass niemand ihre Überlegenheit in Frage stellt, sowie ihre diversen Bündnissysteme allen voran die Nato. Deshalb auch die offene Feindseligkeit gegenüber Russland und seiner bewaffneten Macht. Legitimiert wird die Machtausübung wiederum mittels vermeintlicher Verteidigung der Menschenrechte und der Rede von humanitärer Hilfe, der „responsability to protect“, die aus dem linksliberalen Wertekanon schöpft.

Der Staat wurde zum Feind erklärt – insofern er Ausdruck des sozialen Kompromisses war und damit auch die Funktion des Schutzes für die Mehrheit ausübte. Nun erklärt man die Irrationalitäten des Marktes zum Allheilmittel. Als es aber darum ging den Finanzcrash abzuwenden, war es für die Eliten selbstverständlich mit staatlichen Geschenken von 10-20% des Sozialprodukts gerettet zu werden. So verkommt der Staat zum Selbstbedienungsladen der Eliten und vom Instrument der Dämpfung der sozialen Gegensätze zu deren Verstärker.

Institutionell drückt sich die Globalisierung in immer stärkeren supranationalen Organisationen aus. Der IWF und die Weltbank haben da eine lange Geschichte vorzuweisen. Zumindest seit den 1980er Jahren treiben sie als Exekutoren des „Washington Consensus“ die halbe Welt mit Notkrediten in die Armut. Was die WTO an „Handelshemmnissen“ nicht aufbrechen konnte, sollen nun Handelsschiedsgerichte erledigen. Es geht um „Investitionssicherheit“, die über dem Willen des Volkes stehen muss. So wollen beispielsweise die Atomkonzerne, die jahrzehntelang staatlich bezuschusst wurden, nun für den deutschen Atomausstieg nochmals die Hand aufhalten. Und nicht zu vergessen: Die internationale Justiz spricht direkt gegenüber dem Individuum Weltrecht, unter Umgehung des Völkerrechts und bisweilen sogar wider dieses. Dort haben die schwächeren Staaten nichts mehr zu melden. Es herrscht das Recht des Stärkeren, jenes der globalen Eliten nämlich, die im Hintergrund die USA und ihre Verbündeten wissen. Nicht ohne Grund müssen sich nicht Bush und Blair vor dem Weltgericht verantworten, sondern vor allem diverse Afrikaner.

Der mit Abstand größte und mächtigste supranationale Parastaat ist die Europäische Union, die hiesige Form der Globalisierung. Im Kalten Krieg entstanden, wandelte sie sich ebenfalls in den 1980er Jahren zum Motor der neoliberalen Konterreform. Die politische Macht wurde den nationalen repräsentativen Systemen, die zumindest formal der Volkssouveränität unterworfen waren, sukzessive entzogen. Das geschah zugunsten einer nicht gewählten Bürokratie, die einzig den herrschenden Oligarchien rechenschaftspflichtig ist. Der Lobbyismus ist ein Ausdruck dieses Faktums, das Europäische Parlament fungiert als Feigenblatt.

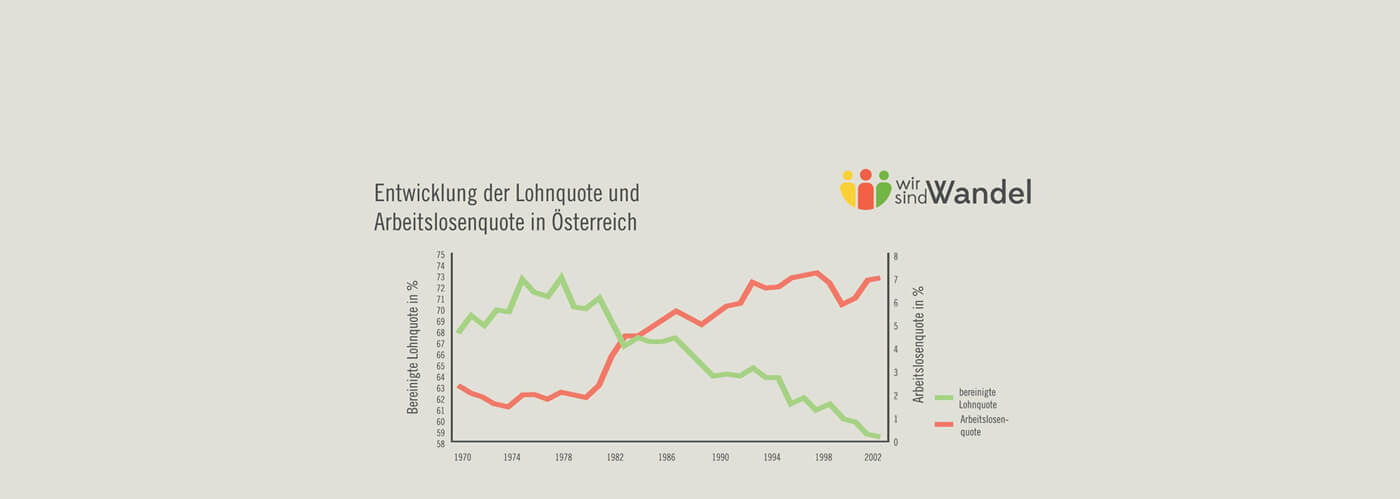

Die Einheitswährung Euro ist Krönung und Radikalisierung dieses Eliten-Regimes, das nun zu Gunsten des stärksten Staates, nämlich Deutschland, wirkt. Wie der IWF zwingen die supranationalen Institutionen den südlichen Ländern Verarmungs- und Schrumpf-Programme auf. Dadurch werden sie in einer Dauerkrise gehalten und deindustrialisiert, während die deutsche Exportmaschine mit einer unterbewerteten Währung von einem Erfolg zum nächsten eilt. Dass dabei auch immer weniger an die Beschäftigten in Deutschland abfällt, ist evident. Die extremen Leistungsbilanzüberschüsse, die stagnierenden Löhne, die sinkende Lohnquote legen davon Zeugnis ab. Die EU und der Euro dienen einzig der Durchsetzung der Macht der Starken, während die Schwachen auf der Strecke bleiben. Das soziale Europa bleibt eine Chimäre. Im Gegenteil: Die soziale Konterreform ist die Quintessenz der EU-Verträge, vom Binnenmarkt, über Maastricht bis Lissabon. Die sich unter unseren Augen abspielende griechische Katastrophe muss als tragischer Beleg dafür gewertet werden.

Bemerkenswert ist, dass die Eliten nur ausnahmsweise und exemplarisch für ihr ultraliberales Programm Gewalt anwenden mussten – nämlich in Jugoslawien. Überwiegend ergaben sich die Länder der östlichen und südlichen Peripherie freiwillig, also mit großen Mehrheiten, in das System. In Griechenland ist bis heute eine Mehrheit für den Verbleib in EU und Euroraum. Die Erzählung von Demokratie, sozialem Ausgleich und Zugehörigkeit zum Zentrum wurden geglaubt. Hinzu kam der Narrativ vom Friedensprojekt EU. Auch wenn heute die sozioökonomischen Hoffnungen verflogen sind, so halten bedeutende Teile der Mittelschichten an der EU als Garanten des (links)liberalen Wertesatzes fest – ungeachtet der Tatsache, dass die sich verschärfende Ungleichheit innerhalb und zwischen den Staaten zum Treibhaus für heftige Konflikte auch nationalen Charakters zu werden droht. In der Ukraine wuchsen sie sich unter starker Beteiligung der EU bereits zum Bürgerkrieg aus.

Doch ein Jahrzehnt Wirtschaftskrise haben die Verhältnisse in Bewegung gebracht. Die Unter- und Mittelschichten wollen die liberalen Verheißungen immer weniger glauben und wenden sich politisch ab – an der Peripherie mehr, im Zentrum weniger. Indizien dafür sind: Das griechische Referendums-Nein; der Brexit; die Opposition der Visegrad-Staaten; die italienische Ablehnung der autoritären Verfassung; der Aufstieg von Podemos in Spanien; die zögernde Haltung der von der Linken geduldeten portugiesischen Minderheitsregierung; der Zerfall des französischen Parteiensystems und der Achtungserfolg Mélenchons, aber auch der wachsende Zuspruch für Corbyn in England usw.

Dieser Einbuße an Hegemonie der Eliten entspricht gegenwärtig kein konsistentes politisches Gegenprogramm. Die Krise des Systems offenbart sich vor allem auf kulturell-identitärer Ebene. Das liberale Einheitsdenken des „extremen Zentrums“ (Tariq Ali) wird brüchig. Einerseits wird es zunehmend als Diktat verstanden. Andererseits gibt es Adaptierungsversuche, die zentrifugal wirken: Es wird an ihm angeknüpft, teilweise transformiert, bisweilen sogar radikalisiert.

Die Einheit, die harmonisierend wirkende Identität, wird nun auf andere Weise mittels aggressivem Othering (Veranderung) konstruiert: Die „marktkonforme Demokratie“ (Angela Merkel) proklamiert „keine Toleranz gegen Intoleranz“ zu üben. Im 20. Jahrhundert wirkte noch das linke gesellschaftliche Projekt einer gleicheren Verteilung identitätsstiftend, obschon seine rechte Abwehr im Dienste der Eliten den Feind nach außen zu verlegen suchte (jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung, der barbarische Russe). Heute rücken Links und Rechts zusammen, um die neue Identität gegen „das Andere“ aufzubauen. Alte Schablonen werden modifiziert: Die Aufgeklärten, die Geläuterten, die Toleranten, die Gebildeten müssten sich mit allen Mitteln gegen die Aggression der „islamischen Barbaren“ (Stereotyp aus den Türkenkriegen) von außen und der „Populisten“ von innen zur Wehr setzen. Wer zu dumm ist, um zu verstehen, dass sich die Eliten zum Wohle aller die Taschen vollstopfen (neoliberales Freihandelsregime), der soll ausgeschlossen werden. Nachdem die offene Infragestellung der Demokratie durch die liberale Eigendefinition nicht möglich ist, eignet sich die institutionelle Verschiebung von Machtbefugnissen auf supranationale Institutionen für diese Operation am besten.

Wir müssen uns mit dem größten Stolperstein für ein systemoppositionelles Projekt auseinandersetzen, den identitären Konsequenzen der Migration. Denn das mächtige Feindbild der Anderen hält von der Mobilisierung gegen die Oligarchie und ihr System ab. Es wirkt als Spaltpilz nach der Methode Teile-und-Herrsche. So passen die „islamische Barbaren“ und die „Populisten“ nicht zusammen – und wollen es selbst gar nicht. Es sind gerade diese an die historische Rechte anknüpfenden sogenannten Populisten, die die Externalisierung des Feindes am meisten betreiben, damit von der Verantwortung der Eliten für die Globalisierung ablenken und diese de facto entschuldigen.

Die massiven Migrationsströme sind Folge der liberalen Globalisierung. Peripherisierung und extreme Armut verwüsten Teile des Planeten, ganz abgesehen vom Klimawandel, der Folge des industriellen Raubbaus der Eliten des 20. Jahrhunderts ist. Nicht nur Krieg, der in Folge des Kolonialismus (Frühform der Globalisierung), nie ohne westliche Verstrickung stattfindet wie in Nahost oder Afghanistan, machen die Existenz in vielen Regionen und Ländern unmöglich. Auch die von der EU zahlreichen afrikanischen Staaten aufgezwungene Freihandelsverträge EPA tragen das ihre dazu bei. Dabei sind die Migrationsströme in die globalen Zentren noch verhältnismäßig gering, wenn man sie mit den dutzenden Millionen pro Jahr vergleicht, die zwischen den armen Staaten wandern. Nachdem der Aufstand der „Verdammten dieser Erde“ (Frantz Fanon) mit aller Brutalität militärisch, politisch und wirtschaftlich vom Westen niedergewalzt wurde, darf sich niemand wundern, wenn die Verzweifelten als Flüchtlinge vor unserer Tür stehen.

Die globale Oligarchie hat mit der Massenmigration kein Problem, zumindest nicht unmittelbar ökonomisch, sondern nur vermittelt politisch. Das radikale Freihandelsregime fordert nicht nur die unbehinderte Bewegung der Produktionsfaktoren Waren, Kapital und Arbeitskraft, sondern will sie sogar fördern – der „Produktivitätssteigerung“ wegen. Lange war die Auslagerung an billigere Standorte das Zauberwort. Noch besser aber, wenn die Dritte Welt zu uns kommt mit deren Konkurrenzwirkung die sozialen Errungenschaften unter permanenten Druck gesetzt werden können: Wenn man mit „privilegierten“ nationalen Arbeitskräften konfrontiert ist, muss man eben „globale“ importieren, die keine „Privilegien“ mehr haben. Auch das gehört zur Globalisierung.

Die Rechtspopulisten vertauschen Ursache mit Wirkung. Sie postulieren: Nicht das System der Globalisierung ist das Problem, sondern der „Andere“, der Immigrant, bevorzugt markiert durch den islamischen Glauben, wird als Feind proklamiert. „Take back control“ kann gegen die Eliten gerichtet werden, aber auch gegen Migranten, die als Repräsentanten des Verlusts an Mitsprache und Identität dienen. Beispielhaft ist das politische Spiel mit den Kosten für die Versorgung der Migranten, die den Kürzungen der sozialen Transfers gegenübergestellt werden, als wäre die Flüchtlingshilfe dafür kausal verantwortlich. So kann sich die Rechte als Systemopposition inszenieren, die für die Interessen des „kleinen Mannes“ eintritt. Tatsächlich ist sie zu keinem Bruch mit den Eliten bereit – keine konsequente Ablehnung von Euro und EU, die die soziale Konterreform zur Verfassung macht. Stattdessen ruft sie nach Polizeistaat und autoritärem Umbau, was letztlich Wasser auf die Mühlen der Oligarchie bedeutet.

Der Rechtspopulismus ist aber noch in einem mehr vermittelten, umfassenden Sinn der Oligarchie zweckdienlich. Diese malt gerne die Gefahr eines neuen Faschismus an die Wand. Dagegen bedürfe es eines republikanischen Schulterschlusses. Ein gutes Beispiel dafür bot vor kurzem Frankreich: Gegen Le Pen müssten alle Demokraten Macron wählen. Wer das verweigere, verhelfe den neuen Nazis zur Macht. Mit Hilfe dieses Mechanismus konnten die in Bedrängnis geratenen Eliten bisher immer noch ihren Kopf aus der Schlinge ziehen. Mit einem Medienfeuerwerk wurde der neoliberale Macron als Retter in letzter Not inszeniert, selbst wenn das traditionelle Parteiensystem im Zuge der Operation in die Brüche ging. Auch in Österreich spielte Van der Bellen dieses Spiel und sicherte dabei das alte Regime.

Gewiss gibt es Elemente der Kontinuität zwischen Faschismus und jener Rechten, die sich nun von den herrschenden Eliten abgesetzt und eine plebejische Basis geschaffen hat. Doch gibt es keinen zur Revolte bereiten Massenanhang. Es ist auch keine Unterstützung durch eine Elite in Sicht, die der extremen Rechten die Macht ausliefere, weil sie sonst Gefahr liefe mittels einer sozialen Revolution hinweggefegt zu werden. Man darf nicht vergessen, dass der Faschismus vor allem eine Reaktion auf die Oktoberrevolution 1917 und den Aufstieg sozialistischer Kräfte darstellte, die er niederschlagen sollte und es schließlich auch tat. Viele mögen die Aufblähung der populistischen Rechten aus moralischer Empörung betreiben. Aber – abgesehen davon, dass dies einer eklatanten Verharmlosung des Faschismus gleichkommt – haben solche Manöver den Zweck, das liberale Regime zu legitimieren oder zumindest als kleineres Übel zu positionieren.

Aus dieser Falle muss man sich schnellsten befreien. Nicht nur, weil das liberale Zentrum zu wählen, letztlich die populistische Rechte stärkt (Didier Eribon), sondern weil der wirkliche Feind das allumfassende liberale Regime ist. Eine radikale soziale und demokratische Opposition kann letztlich nur gegen das liberale Regime errichtet werden, dem große Teile des Volkes endlich und richtigerweise nicht mehr trauen. Nicht nur die französischen Präsidentenwahlen haben sehr klar gezeigt, dass die populistische Rechte nicht hegemoniefähig ist. Zu stark sind die demokratischen Traditionen im Volk. Im Gegensatz zum Rechtspopulismus ist eine demokratisch-soziale Kraft, so sie sich entscheiden gegen die Oligarchie wendet, in Perspektive durchaus im Stande, Mehrheiten zu erobern.

Was ist nun der Kern der Krise der Großen Koalition in Österreich? Seit drei Jahrzehnten setzt sie die neoliberale Konterreform um. Die ÖVP prescht vor, die SPÖ japst nach – denn mittels der scheinbar linken Position des Ausschlusses der FPÖ kettet sie sich fest an die ÖVP. Beide verlieren durch diese in Österreich quasi institutionalisierte Politik an Zustimmung. Um ihre Klientel zu beruhigen, bremsen die Sozialdemokraten ab und an. Und sogleich schreit die Medienmaschine: Reformstau und Stillstand. Den Erwartungen auch symbolisch Rechnung tragend, haben sozialdemokratische Spin-Doktoren einen Managertypen ins Rennen geschickt – Kern. Die ÖVP schlägt mit krawattelosen Slim-Fit-Anzügen zurück, die liberalistische und atlantizistische Gangart verschärfend. Anders als Schüssel seinerzeit hat Kurz verstanden, dass der die ÖVP prägende konservative Katholizismus zur Subkultur einer Minderheit abgestiegen und mit ihm kein Staat mehr zu machen ist. Dabei ist sein erstes Opfer die christliche Caritas (Nächstenliebe). Mit antimuslimischen Chauvinismus will er Teile des Mittelstands zurückgewinnen – denn darin treffen einander Konservative und Liberale nur allzu oft.

Als einzige vermeintliche Opposition konnte bisher vor allem die FPÖ profitieren, die vom rechten Deutschnationalismus kommend „Ausländer raus“ mit sozialen Elementen anreicherte. Damit konnte sie um den historischen Eliten- und Mittelstandskern an Wählern auch einen wichtigen plebejischen Anhang sammeln. Die einzige Unterbrechung dieses Höhenfluges bezeichnete die Phase der schwarz-blauen Koalition, durch die sie mehr als halbiert wurde. Der Grund: Die FPÖ-Wählerschaft erwartet sich, wenn auch auf diffuse Weise, eine Umkehrung des sozialen Niedergangs, die die Freiheitlichen nicht zu bieten vermochten.

Wer Rot-Grün wählt, unterstützt nicht das vermeintliche kleinere Übel, sondern treibt den Mechanismus an, der an der Wurzel des Aufstiegs der FPÖ liegt. Eine echte Opposition muss Nein sagen können zur neoliberalen Politik der Oligarchie mit allen notwendigen Konsequenzen: Und zwar sowohl gegen die offenen Regime-Parteien zu stehen (VP, SP, Grüne, Neos) also auch gegen diejenigen, die den Unmut zurück ins System lenken (FP). Und sie muss für den Bruch mit der EU kämpfen, der institutionellen Konkretisierung der Globalisierung.